सच का आइना (कहानी)

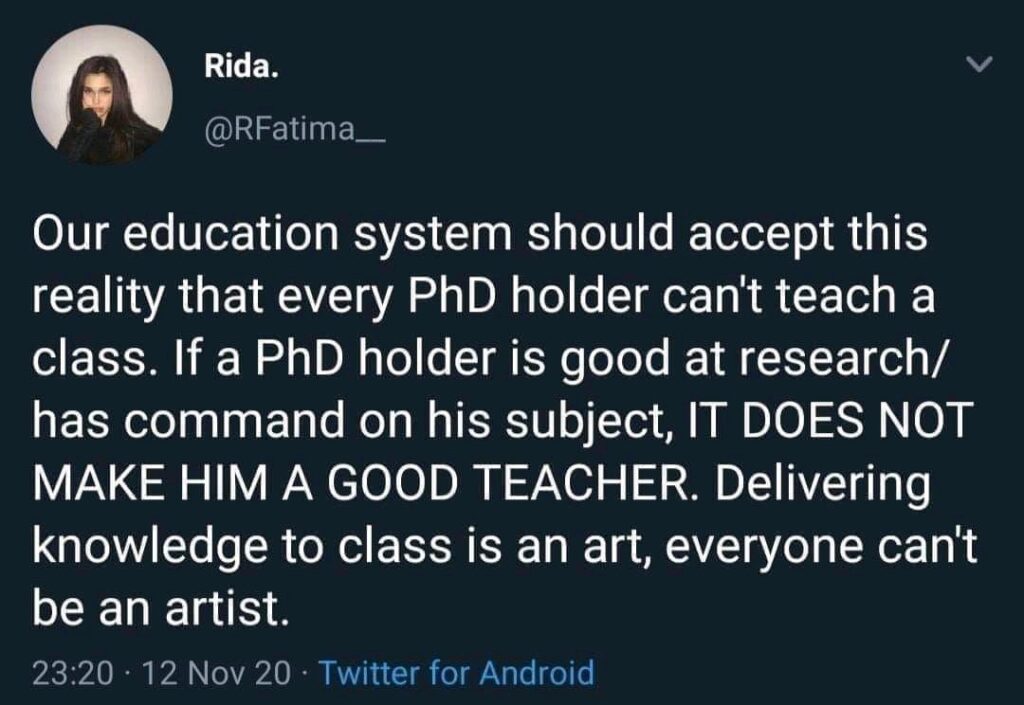

यह चित्र पिक्साबे साइट से उद्धरित है।

मैं माधुरी हूँ। आइना देखने का बहुत चाव है मुझे। बचपन से ही कंघी करने से लेकर अपने आप को पूरा निहारने के लिए हमेशा बराबर शीशा देखती आई हूँ। जब बाली उमर शुरु हुई, तो हर लड़की की तरह मैं भी शीशे में अपने आप को पूरा निहारा करती। बाली उमर के उस रोग से मैं भी बची नहीं रह सकी कि जिसमें अपने से ही प्यार होने लगता है। कोई बाँका नौजवान चाहे आपकी सुंदरता का दीवाना न भी बन सके, आप ख़ुद ही अपनी सुंदरता के प्रेमी बन बैठते हैं। मैं भी यही कर बैठी। अपनी सुंदरता से प्रेम करने लगी। पर माँ को यह सब रास नहीं आया। जाने क्यों माँ ने मुझको सदा ममता की छाया से दूर ही रखा ? बचपन पूरा गोद में खिलाने की जगह मार-मार कर निकलवा दिया; छोटी-छोटी बातों पर क्रूरता से मारना। माताजी ( मेरी दादी ) तो उनका मारना देखकर उन्हें ‘कुरुआरन’ ही कहा करती थीं। भोजपुरी में कहा करतीं- “अस कुरुआरन बाड़ी। हतीमुत के लइका के कइसे मारेली।” मैं डर के मारे माताजी की गोद में छुप जाती। आठ बरस की होते-होते माताजी को भगवान ने बुला लिया।

देखते ही देखते समय गुज़रा और मैं लड़कपन ( किशोरावस्था ) की दहलीज़ पर पहुँच गई। आइना भाने लगा। ममता की दूरी मार के स्थान पर तानों में बदलने लगी। माँ निरंतर मुझे नालायक, असफल, अयोग्य व साधारण होने का एहसास दिलाती रहतीं। मेरी तुलना मोहल्ले की दूसरी लड़कियों से करती रहतीं तथा उन्हें मुझसे अधिक योग्य व चतुर ठहरातीं। धीरे-धीरे उनकी टिप्पणियों ने मेरे हृदय में घर कर लिया।

किताबों में पढ़ा था- दर्पण सदा सत्य बोलता है। अब जब दर्पण के सामने खड़ी होती, तब अपनी सुंदरता दिखाई ही नहीं देती थी। बस माँ के ताने व उनकी तुलनाएँ मेरे पूरे अस्तित्व को घेरे रहतीं। धीरे-धीरे मुझे यह विश्वास होने लगा, कि मैं निर्गुणी हूँ। मुझे केवल अपनी मूर्खता, कायरता, भीरुत्व तथा साधारण होना ही दिखाई पड़ते और मैं दर्पण के सामने से हट जाती। मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य भी बनाया – माँ को प्रसन्न करना। मैं हर वह कोशिश करती कि जिससे माँ प्रसन्न हो जाएँ और थोड़ी- बहुत मेरी पीठ थपथपा दें और आइना मुझे थोड़ा सुंदर कह दे। पर मेरी हर कोशिश असफल हो जाती। फिर तो न माँ प्रसन्न होतीं और न आइना मुझे सुंदर ही कह पाता। कभी-कभार जब मेरा किया कोई काम सचमुच उनकी अपेक्षाओं से भी बढ़कर निकलता, तब न जाने कौन-सा भाव उनकी अभिलाषाओं को घेरे रहता, कि “ठीक है-ठीक है।” से अधिक वे कुछ न कह पातीं और वहाँ से हट जातीं। माँ के द्वारा की जाने वाली निंदाओं ने मेरे आत्मविश्वास को इतना गिरा दिया था कि पड़ोसियों और नाते-रिश्तेदारों द्वारा गिनाए जाने वाले अवगुण मुझे मेरे जीवन का सच लगने लगे। अब जब दर्पण के सामने खड़ी होती, तो अपनी उम्र व बनाव-शृंगार से ज़्यादा अवगुण ही चेहरे पर छाए रहते।

धीरे-धीरे मैं शीशे के सामने अपने आप से कहने लगी, ” यही तुम्हारा सच है माधुरी! तुम जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकतीं।”

समय बीतता गया और मैं यौवन की दहलीज़ पर आ गई। बी. ए. ; फिर एम.ए. भी कर लिया। घर में विवाह की चर्चा चलने लगी। यहीं चूक गई मैं। माँ की ममता को तरसी बेटी सोच बैठी कि शादी के बाद पति प्रेम से सींचेगा। बस यही सोचकर विवाह के लिए ‘हाँ’ कर दी, अन्यथा मैं तो अच्छी-भली सरकारी सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। मेरा विवाह भी हो गया। मैं भूल गई थी कि मेरे भविष्य की डोरी मेरी माँ के हाथों में थी। डोरी तो उन्होंने अपने हाथों से खींच कर रखी, पर कंधा मेरा पकड़ लिया। सब ओर केवल यही चर्चा थी कि विवाह शीघ्र हो, ऐसी मेरी इच्छा है। माँ ने मेरे भावी श्वसुराल पक्ष की सत्यता को देखकर भी अनदेखा किया, जिसके कठोर परिणाम मुझे भुगतने पड़े। पति का रिश्ता तो मिला, किंतु जीवन के अधूरेपन को भरने के लिए नहीं, संतानोत्पत्ति का माध्यम बनने के लिए व अपने उत्तरदायित्व उठाने के लिए। ससुराल में कठोर नियंत्रण था; पर्दा प्रथा थी; अंधविश्वासों तथा कुरीतियों से मेरी श्वसुराल पटी पड़ी थी। तिस पर पति परम मातृ-पितृ भक्त।

किसी प्रकार मैं ससुराल में जीवनयापन करने लगी। मैं अपनी इच्छा होने पर ही मातृ-पितृ गृह आ पाती थी। माता पिता की ओर से कभी प्रसन्नतापूर्वक मुझे नहीं बुलाया गया। कदाचित वे अपने उतरे हुए बोझ को पुनः न उठाना चाहते थे। ससुराल में कठोरता बढ़ती जा रही थी, जो असहनीय हो रही थी। विवाह के दो वर्ष पश्चात मैंने एक बेटी को जन्म दिया। यह मेरा प्रथम अपराध बना। पारिवारिक वातावरण के संकुचित घेरे को देखते हुए अपने पिता व उनके कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता से मैं पति व पुत्री के साथ अलग रहने चली आई। यह मेरा द्वितीय अपराध था। जीवन की शून्यता अभी भी कम नहीं हुई थी। पति के अधिकांश समय घर से बाहर रहने तथा आर्थिक तंगी के कारण मैं दु:खी रहने लगी। कलह-क्लेश भी बढ़ने लगा। पति को समझाने के सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे थे। इसी बीच किसी प्रकार मैं बी. एड. कर चुकी थी, क्योंकि पति का कठोर आदेश नौकरी करने का था। सरकारी नौकरी के लिए पढ़ती रही और छुटपुट प्राइवेट नौकरियाँ करती रही। बेटी इधर से उधर डोलती रही। सारी कठिनाइयों को झेलते हुए मैंने एक बड़ा निर्णय दूसरी संतान को जन्म न देने का किया। यह मेरे पति व सास-ससुर के लिए असहनीय था। वे एक पुत्र की तीव्र इच्छा लिए बैठे थे। अतः यह मेरा तृतीय अपराध बन गया। तीन-तीन अपराधों के बोझ तले दबी अब मैं जब दर्पण के सम्मुख आती, तो दर्पण मुझे मेरे उत्तरदायित्व गिनाता; अपराध बोध करवाता तथा पति के जीवन में निरर्थक ठहराता।

पति से तिरस्कृत होती हुई मैं एक बार फिर प्यार की तलाश में भटकने लगी! हाँ! भटकने ही लगी क्योंकि अब मेरी स्थिति दूसरी थी। मैं विवाहिता थी। इस सत्य को मैं आत्मसात न कर पाई और बार-बार छली गई। ऐसा छल कि मेरी नौकरी तक जाती रही। जब यह छल समझ आए, तब अपने सच को भी समझा तथा नई नौकरी पाने के प्रयास शुरु कर दिए। सफलता मिली तथा अच्छी नौकरी भी। अब जब दर्पण में देखा, तब जीवन की वास्तविकता ‘आर्थिक सुदृढ़ता’ दिखाई देने लगी। मैं मनोयोग से नौकरी में सेवाएँ देने लगी। भाग्य कुछ साथ देने लगा। जो अब तक न हो पाया, सो अब होने लगा। प्रेम देने वाले निर्धन नारायण मिल गए; साक्षात् कृष्ण जो राधा संग रास रचाते। वर्षों से तृषित प्रेम तृप्त होने लगा।

आयु व समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। समय भी बीतता जा रहा था तथा बढ़ती आयु के लक्षण भी केश कांति में प्रकट होने लगे थे। काले लहराते केशों के साथ श्वेत केश रेखाएँ भी झलकने लगीं थीं। बेटी भी किशोरी तथा किशोरी से युवा हो चली थी। युवती होती पुत्री को देख अपने प्रेम पर अंकुश लगाना मुझे उचित प्रतीत होने लगा तथा मैंने अपने पाँव सिकोड़ने शुरु कर दिए। और फिर देखते ही देखते प्रेम अध्याय पर पूर्ण विराम लग गया। अनेक वर्षों से छोटे पद पर कार्य करते हुए मेरे मन में भी ‘अधिकार’ पद पर आसीन होने की इच्छा उत्पन्न हुई। कार्यस्थल पर राजनीति आम होती है। अतः मेरे लिए भी यह सरल न था। किन्तु एक बात अवश्य सुखद हो रही थी, कि मेरा आइना मेरी प्रशंसा करने लगा था। मुझे मेरे आइने में मेरी बेटी के प्रति कर्त्तव्य तथा मेरे प्रयत्नों के नक़्श दीखने लगे थे।

वैसे तो कहते हैं – “जहाँ चाह! वहाँ राह!” परंतु मेरी डगर अति कठिन व काँटों भरी बन चुकी थी। चारों ओर अंधकार दिखाई पड़ता था। बड़ी दूर चल कर आने के बाद; मेरी सेवाओं के तेरह वर्तमान तथा चौदह अतीत के वर्ष पूरे होते-होते, मानों पाँडवों ने दो वनवास काट लिए हों! ऐसे ही मेरे जीवन में चक्षु आए। ‘चक्षु’ कौन? ठीक से तो मैं भी नहीं जानती। नाम ‘चक्षु’ किंतु पहचान केवल वाणी; उनका स्वर। आश्चर्य है! घोर आश्चर्य! किंतु सत्य! मैंने उन्हें अब तक नहीं देखा है। मात्र संदेश व्यवस्था व लघु वार्तालाप से परिचय है उनसे। फिर भी मन में आशा की रेखाएँ खिंच रहीं हैं। संभवतः वे ही मेरे लक्ष्य साधन के परशुराम बनें। आइने में मुझे अपने व्यक्तित्व पर उनकी छाया दीखने लगी है। मेरा आइना तो ‘सच का’ है। क्या इस बार वह मुझे सच के दर्शन करा रहा है ? समय बताएगा।

इस कथा-कल्प के अंत में मैं ‘चक्षु श्री’ को ही ‘नमन’ अर्पित करती हूँ।

( प्रस्तुत कहानी हम अपने अनदेखे व अनजाने प्रेरक स्रोत; उस महान व्यक्तित्व को समर्पित करते हैं, जो इस सम्मान व समर्पण के सच्चे अधिकारी हैं)।

….. श्री …..

इस अंक के लिए ली गई छवि को हमने ‘पिक्साबे’ साइट से साभार उद्धरित किया है।